定期テスト勉強法|テスト前夜と直前の過ごし方

目次

質問:勉強してもテストでうまく実力が出せません。

うちの子供(中学2年)は、普段はあまり勉強しませんが、テスト前になればしっかりと勉強をしているようで、本人も「いい点とれるようにがんばる!」と意気込んでいます。しかし、テストが終わって帰ってきた時にどうだったか聞くと、「勉強してたとこが、本番やとうまく解けへんかった……」と言って悔しがっていました。

そこでお聞きしたいのが、テスト本番での対策です。勉強してきた実力をしっかり出すにはどうすればいいのでしょうか?何かコツがあれば教えてください。

回答:「いつも通り」と「シミュレーション」が大切!

時間をかけて勉強したのに、うまく結果が出ないと悔しいですよね。テストが返ってきてから解き直すと、「なんでこんな間違いしたんだろう……」と落ち込む生徒を今までたくさん見てきました。今回の記事では、テスト前夜やテスト直前の休み時間の使い方をいくつか紹介します。キーワードは「いつも通り」と「シミュレーション」です。

テストの結果は前日の過ごし方で決まる!?

テスト前日になると、少しでも暗記をしたり、問題を解いたりしないと不安だと話す生徒がたくさんいます。試験前日に熱を入れて勉強に励もうとする気持ちはよくわかります。

なぜなら、テストの前夜から、もう試験が始まっていると言っても過言ではないからです。

しかし、テスト前日の詰め込み勉強はおすすめしません。

この勉強によって睡眠時間が減ってしまい、テスト当日に眠くて頭が働かずに、せっかく覚えたことや練習したことが発揮できなければ本末転倒。

自分の持っている力をテストで100%発揮するには、テスト中に集中できるように準備が必要です。

では、人はどんな時に1番集中できるのでしょうか?

一説によると、人間の集中力が高まるのは起床してから3時間後だといわれています。

そのためテスト当日は、試験開始の3時間前に起床するようにしましょう。

早起きが苦手な人は、自分が試験開始時間の3時間前に起きるためにどれくらいの睡眠時間が必要か考えてみてください。

例えばテスト開始が午前9時の場合、起床時間はその3時間前の午前6時がベストです。

そこから、7時間寝るなら23時、8時間寝るなら22時にはベッドに入った方がいいことがわかります。

寝る時間が決まったら、あとはそこまでの時間を有意義に過ごすだけです。

テスト当日も「いつも通り」に!

「評定を上げたい!」「親と点数の約束をしている……。」など受験や約束がなければ、定期テストで緊張する生徒はあまりいないかもしれません。

しかし、目の前のテストは将来待ち受けている高校・大学受験や就職活動での試験などにつながっています。そのため、定期テストを使って、自分に合った試験の受け方を確立しましょう。そうすれば、今より大切なテストを受ける際に慌てなくて済みますよ。

さまざまな参考書やネットの記事などで、試験の日にすべきことが紹介されています。

例えば、「しっかり栄養を取ろう」「縁起が良い食べ物(カツ丼・納豆など)を食べよう」などです。

Study Roomでは、試験の日だけ特別なことをするのはおすすめしていません。

なぜならいつもと違ったことをすると、いつも通りではない気持ちが強まり、緊張しやすくなると考えているからです。

そのため、いつもと同じように朝の時間を過ごしましょう。

もちろんその”いつも”が寝坊や睡眠不足になっていてはいけませんが。笑

例えば普段と違う行動をすると、以下のようなハプニングが起こるかもしれません。

★時間がないので普段と違う近道を使って登校する

↓

道に迷って遅刻してしまった

★定期試験だから新しく買ったシャーペンを使う

↓

書き心地が悪く書き間違いを連発。試験に集中できなかった

★試験だから縁起を担いてカツ丼を食べる

↓

朝から食べ過ぎて眠気に襲われ、テストに集中できない

以下の記事でも書きましたが普段と変わらないように過ごせるかが大事です。

[確実に評定値が1上がる定期テスト対策〜試験1週間前編〜]

試験直前のスキマ時間はシミュレーションを!

皆さんは試験と試験の間の短い休憩時間を、どのように過ごしていますか?

「気分転換するために友達と話していました」

「開始時間ギリギリまで勉強していました」

など個人差があります。

なかには、「共通テストは休憩時間が長いのでトランプをしていました」

そんなツワモノもいました。(笑)

結果が出ればどのような過ごし方をしてもいいと思いますが、 Study Roomでは「過去にしたミスを書いたノートを見返すこと」をおすすめしています。

ケアレスミスを防止する3つの方法-自覚・確認・習慣-

上記の記事で詳しく紹介しているので、ご覧ください。

この振り返りでこれまでのミスの種類が分かったら、やってほしいことがあります。

テスト前の休憩時間には、以下で紹介するテストの解き方をシミュレーションすることをおすすめします。

この休憩時間で、テストが始まってから自分はなにをどういう順番ですべきなのかを確認します。

そうすることで、テストが開始してから焦ってなにをすべきか迷ったり、混乱したりすることが少なくなります。

シミュレーション①:解ける問題を探す

あなたはこれまでどのようにテストを解いていましたか?

- 問題1から順番に解いていく

- 解けそうな問題から解いていく

テストの問題用紙が手元に来たら、開始の合図があるまで気持ちを落ち着かせてリラックスしましょう。試験開始の合図があれば、まずすべきことがあります。

それは、「◯問題」を探すことです。

◯問題とはテスト勉強をするなかで、簡単に解けていた問題です。この問題であれば多少緊張してもミスなく確実に点が取れます。◯問題が解き終わった後は、ある程度解答用紙が埋まっているはずです。テスト開始から時間も経っているので、緊張もほぐれ、落ち着いて解答できる状態になっているでしょう。ここから△問題に取り掛かりましょう。テスト攻略のポイントは、確実に正解できる問題から取り組むことです。

このポイントを外し、テスト開始後すぐに△問題や×問題を解き始めると、20〜30分のまとまった時間を取られてしまいます。△問題や×問題に時間をかけてしまったことで、残り時間が少ないのにまだまだ問題が残っているという状況になり、焦ってしまいます。焦りが生まれると、練習では簡単に正解できていた◯問題であってもミスが起こりやすくなるのです。

定期テストであっても、受験の本番であっても、自分が解答できる(できそうな)問題から取り組むことが、安定して高得点を取るためのポイントです。

シミュレーション②:テスト用の解答方法

通常の問題の解き方に加えて「試験で点数を取るための解き方」があります。

これは普段の問題演習ではやらない解き方なので、本番前にシミュレーションをしておきましょう。

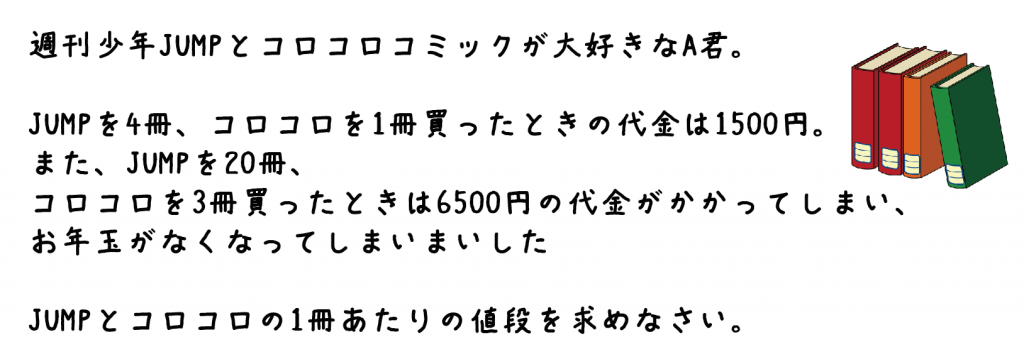

科目や単元ごとに解き方があるのですが、今回は中学2年生の方程式の利用を例にご紹介します。

(出典:【連立方程式の利用】文章題の解き方がわかる3ステップ)

この問題のポイントは求めるものを文字で置くことです。 JUMPをx冊とおき、コロコロをy冊とおきましょう。

すると、問題の式は「4x + y = 1,500」と「20x + 3y = 6,500」となります。 ここまでの過程を「前半部分」とします。

その後、上記の連立方程式を解き「x = 250円 y = 500円」と解答します。 ここの計算部分を「後半部分」とします。

前半部分:「4x + y = 1,500」と「20x + 3y = 6,500」を導く

後半部分:式を計算して「x = 250円 y = 500円」と解答

普段の問題演習時であればこの一連の流れを一気にやると思います。

しかしここで、テスト用の解答方法の登場です。方程式の利用が苦手な生徒には、前半部分まで導けたら、次の問題に移る作戦をおすすめしています。

なぜなら仮に前半部分が間違っていた場合、後半部分を計算しても正解になることはないからです。間違った式を計算することは大幅な時間のロスになってしまいます。そのため、まずは前半部分だけ解答して式を作っておきましょう。

前半部分まで解答を作成したら、一旦他の問題に移りましょう。

そして時間を置いてから、先ほど前半部分まで解いた問題に戻ります。

このように、自分で立てた式を後から確認することで、時間のロスを防げます。

上記のような試験で効果を発揮する解き方を、普段の授業の中で実践する機会はあまりありません。

しかし、テスト前の休み時間だけでもこの解き方をシミュレーションすることで、本番のミスを減らし、自分なりの試験の受け方を身につけることができます。自分の試験の受け方を確立することは、テストで安定して高得点を取ることにもつながります。

ご褒美を設定してメリハリをつける!

定期試験に副教科が含まれると、試験が4日間ほど続き生徒は途中でだらけやすくなってしまいます。

テストが終わっていないのに、燃え尽きたり気力を使いすぎたりして、勉強するモードじゃなくなってしまうのは問題です。そこで、試験最終日の午後やその週末は遊びの予定を入れましょう! そのためStudy Roomでは、試験が終わる日には授業を組まないようにしています。

皆さんも経験があると思いますが、試験後は開放感があってなかなか勉強する気にはなれません。無理やり授業をしても、普段の40%ほどしか進まないのです。このような傾向があるので、集中力があまりないテスト終わりの時期には授業を減らし、その代わりにテスト前など集中力が高まる時期に授業を増やしています。文化祭や体育祭の行事前も、意図的に授業を減らしている生徒もいます。

試験が終わった日に楽しみな予定があるだけで、定期試験期間は頑張ろうと思えるものです。これはなにも生徒だけではなく、大人もそうなのではないでしょうか?

私も、最近仕事ばかりしているなと感じた時は1週間後の休みの日に遊びの計画を立てます。

この間立てた計画は「コーヒー農場見学ツアーに参加し、コーヒーの木・白い花を見る」というもの。

(出典:滋賀県コーヒー農場見学ツアー「SDGsな一杯を求めて~コーヒーを通じた国際協力と、有機栽培技術の可能性~」)

時期的にコーヒーの白い花は見れませんでしたが、コーヒーベルトではない滋賀県で、実際にコーヒーを育てている様子を見学したり、コーヒーの葉の紅茶を飲んだり、コーヒーを味わい尽くした良い休日となりました。

遊びの予定を決めれば、「それまでに絶対に仕事を終わらせよう!」という意識が強くなり、自然と仕事の質やスピードが上がるのです。

まとめ

テスト前夜やテスト直前の休み時間の使い方をいくつか紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか?

テスト本番で、それまで勉強してきた実力以上の結果が出ることはありません。そのため、テストギリギリまで実力を高めるのではなく、しっかりと実力を発揮できるように調整することが大切です。

今回ご紹介した、「起床時間の調整」、「本番のシミュレーション」、「ご褒美の設定」を良かったら試してみてくださいね。

【京都市の中高生向け個別指導塾Study Roomのお問い合わせ先】

以下のStudy Roomロゴをクリックして、お問合せフォームから気軽にご相談ください。